第7回 ウェブの大海原から読者を探し確実に届ける仕組みと、電子出版専門の出版社をつくる方法

Non-Programmer’s WebDesign Story Episode 7 :

ウェブキャストシーズン2「ノンプログラマーズ・ウェブデザイン」のビジネス編「読者を探し、読者の求める「本」をつくる「アジャイル開発+リーン手法/編集者と著者のためのケーススタディ」に学ぶ」のワークショップを実施中です。

今回は、実験的にスタートした「発行する書籍ごとに数種類のランディングページを作成し、検証・改善を繰り返しながら、一定期間ウェブプロモーションを実行する」サービスの続編です。前回は、昨年末から実践してきたウェブキャストやAdobe Museを導入した理由について書きましたが、今回はウェブマーケティングの重要性や仕組みづくりについて紹介していきたいと思います。

ウェブの大海原から読者を探し確実に届ける仕組みと、電子出版専門の出版社をつくる方法

2010年はAppleのiPadが発売された年で、電子出版界隈も多いに盛り上がりました。電子書籍専門の出版社も次々と登場し、毎週Podacstの番組内で紹介していた記憶があります。

この頃は、アプリの電子書籍がトレンドで、電子書籍専門の出版社もどちらかといえば、アプリ開発を主としたベンチャーが多かったと思います。国内では、作家の村上龍さんが株式会社グリオと共同で「株式会社G2010」を設立(2010年11月4日)、年間20タイトル、1億円の売上を目指すと発表し、大きな話題になりました。

G2010のウェブサイト(※Internet Archive 参照)

村上龍さんは、時代の潮流をつかむことに長けている方で、今から16年前(1997年)にサブスクリプションモデル(月額課金)の文学プラットフォームを立ち上げており、メルマガに関しても先駆的な存在です。G2010の設立もウェブ黎明期から続いている挑戦の一つだと考えれば自然なことです。

文学プラットフォームについては、過去のPodcastで紹介しています。

- 電子出版が主の作家活動は幻想か? 挑戦し続ける作家たち – 著者がつくる出版社

2012年8月18日配信

さて、今、電子出版専門の出版社をつくるとしたら、どのような組織になるか?

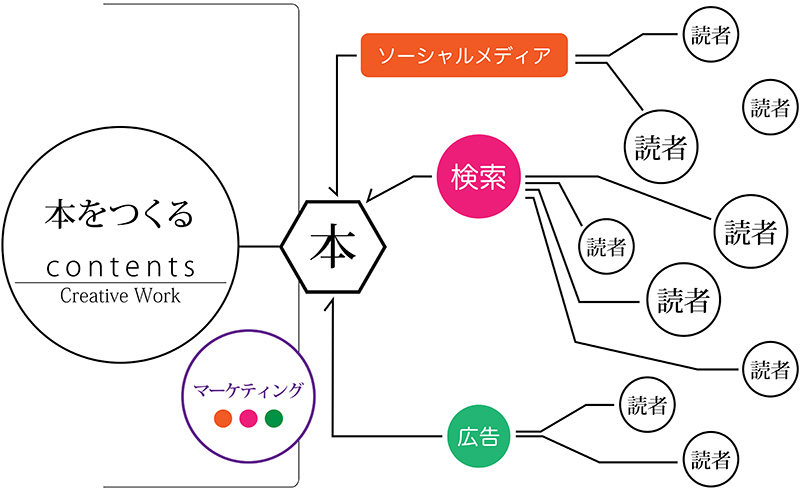

これは、昨年ずっと考えてきたことですが、電子出版物のプロダクションワークを主機能とする組織ではなく、従来の企画・編集を専門とする出版チームとウェブマーケティングチーム、HTML5などの新技術を得意とするデザインチームのコラボレーション体制が最も近いイメージです。

どんなに素晴らしいコンテンツを制作しても、対象とする読者に情報を伝え、確実に売っていく力がないと、安定した事業継続は難しいため、特に「ウェブマーケティングチーム」が担う役割は大きい。これからはマーケティングを分離せず、コンテンツとセットにして取り組んでいく必要があると思っています。

以下のビデオをご覧になってください。Adobeマーケティングクラウド(エンタープライズ向けソリューション)のPVですが、電子出版専門の出版社には、こういった機能も必要になると考えています。

電子書籍を企画・制作するチームは、コンテンツ愛(Love)と「表現」の世界に身を置き、クリエイティブワークに専念すべきで、読者をトラッキングしたり、ネットで手っ取り早くバズるための仕掛けを考える必要はないと思います。

ただし、コンテンツを届けたい読者がどこにいるのか、どうやって伝えるのか、といった情報は絶対に必要ですから、ウェブマーケティングチームがその手段を把握していればよいのです。

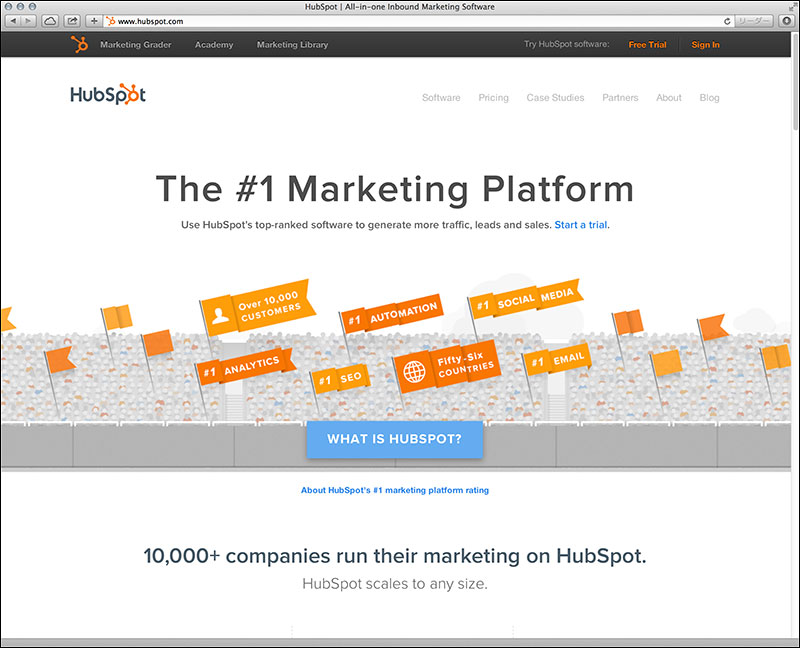

もし、今すぐ出版社を作れ、と言われたら、まず「HubSpot(ハブスポット)」のソリューションを検討するでしょう。HubSpotは、2005年に「Inboud Marketing(インバウンドマーケティング)」を提唱したブライアン・ハリガン氏(現CEO)とダーメッシュ・シャア氏(現CTO)が共同で設立した企業です(2006年6月に設立)。

HubSpotは、コンテンツツール(ブログ、ウェブサイト、ソーシャルメディア、SEO)、リード獲得ツール(ランディングページ、フォーム/CTA、リードマネジメント)、顧客維持ツール(マーケティング自動化、メール配信、顧客分析)など、今まで複雑かつ分断していたツールや機能を1つに統合したソリューションを提供しています。

HubSpotのコンテンツツールに含まれるランディングページの「テンプレートビルダー」。このチュートリアルビデオでは、使い方を解説しています。

How to Create a New Custom Landing Page Using Hubspot Template Builder Part 1

2010年12月に、糸井重里氏と、ほぼ日刊イトイ新聞スタッフが、HubSpot社を訪れ、インタビューなどの記事を公開していますので(ちょっと古いですが)掲載しておきましょう。

ほぼ日刊イトイ新聞 – “Unusual(変わってる)…”

2011年7月15〜28日

「BtoC」の成功確立は1パーセント。

引用:

ブライアン・ハリガン氏(HubSpot CEO)

ベンチャー企業に投資する会社にいたんですけど、「BtoC」の会社の評価をするとき、成功確率をだいたい1パーセントで計算してました。つまり、うまくいったときのリターンは大きいけど、成功する確率はそうとう低い。

一方、「BtoB」の企業のほうは、成功確率はだいたい10パーセント。

というのは、消費者が何を欲してるかっていうのがものすごいわかりにくいから。

「BtoB」の場合は、企業を調査して、「こういうものがあったら買いますか?」って聞けば、ある程度は読めるから。

上記のブライアン・ハリガン氏のインタビューで注目してほしいのは、「消費者が何を欲してるかっていうのがものすごいわかりにくいから。」の部分。

当たり前のことを言っているので、頭に残らないと思いますが、実はここが大変重要なところで、今やっている「読者を探し、読者の求める「本」をつくる」は、ど真ん中のワークショップなのです。

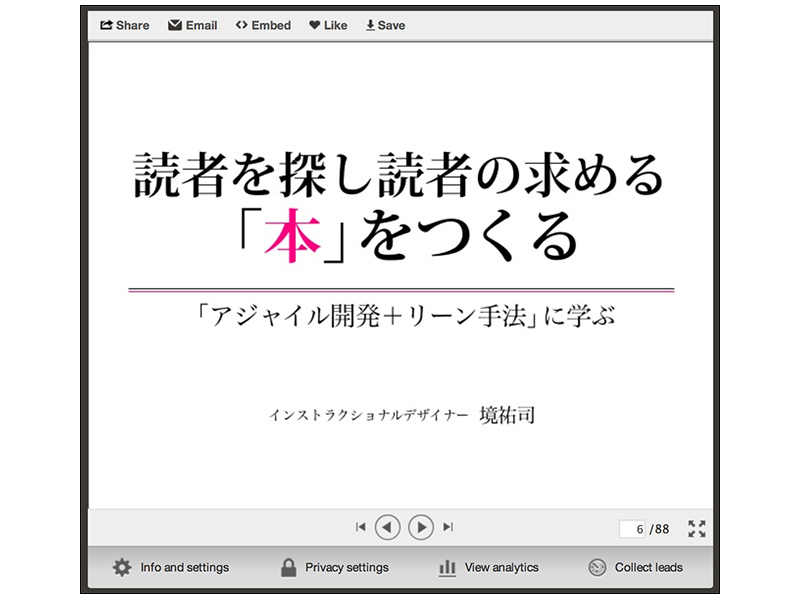

先週、開催したワークショップ[トライアル]のスライド資料を掲載しておきます。詳細な解説はありませんが、大まかにイメージをつかむことができると思います。

読者を探し読者の求める「本」をつくる〜「アジャイル開発+リーン手法」に学ぶ

2014年3月1日

企業訪問ワークショップ[トライアル](2時間)

※当日使用したスライド資料の一部を掲載し、テキストを追加しています。テキストは講義の文字起こしではなく、この記事用に簡略化したものです。

[ご案内]こちらの訪問(出張)ワークショップは、トライアル(1名3,000円/2時間)として、今週〜来週いっぱいまで受け付けていますので(先週は土曜日、日曜日に実施しました)、お気軽に[ebookcast@gmail.com]まで、お問い合わせください。詳細情報を返信いたします。

[01]読者を探し読者の求める「本」をつくる〜「アジャイル開発+リーン手法」に学ぶ。今日は[準備編]です。

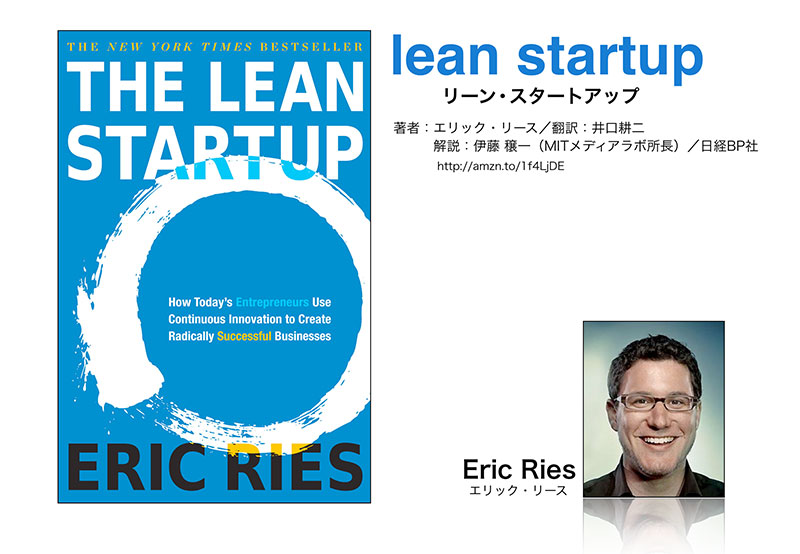

[02]最初のワークショップなので、大まかな流れを確認していきたいと思います。エリック・リース(Eric Ries)の著書「リーン・スタートアップ」の考え方を事例を見ながら学んでいきましょう。

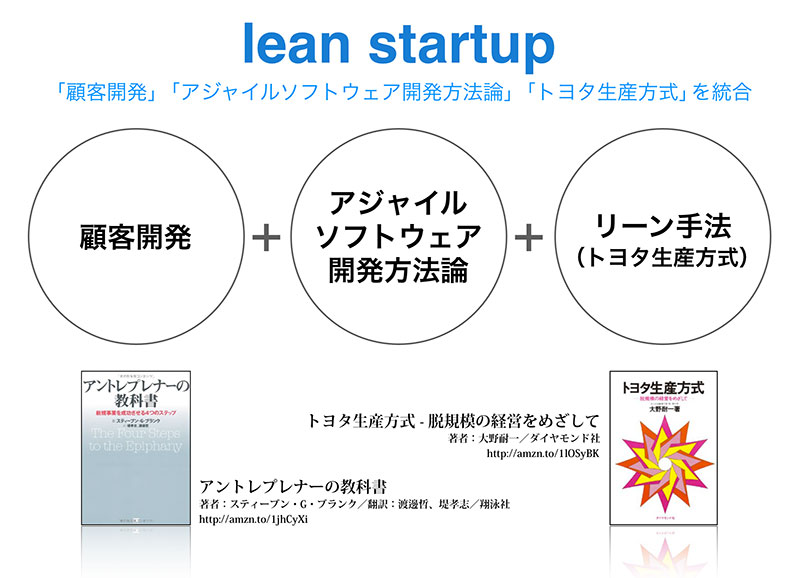

[03]リーン・スタートアップは、「顧客開発」と「アジャイルソフトウェア開発の方法論」、「リーン手法(トヨタ生産方式)」を統合した考え方です。各々の内容を知らないとイメージしにくいですが、これから紹介するスタートアップの失敗例を見ていけば理解できると思います。

2011年11月4日に掲載された記事ですが、伊藤穰一氏(MITメディアラボ所長)のリーン・スタートアップについてのコメントも参考になります。

参考記事:

- 2011年11月4日(日本経済新聞)

「伊藤穰一氏やレイ・オジー氏ら、「リーン・スタートアップ」を語る」

引用:

伊藤氏は、著名人の言葉を引用しながら、「小さいパーツが緩やかにつながる」「モノをあまり持たない」「ざっくりとした合意の上で、動いていくものを見ながら軌道修正する」のがよいとした。これらは、いずれもLean Startupの基本的な考え方になっている。

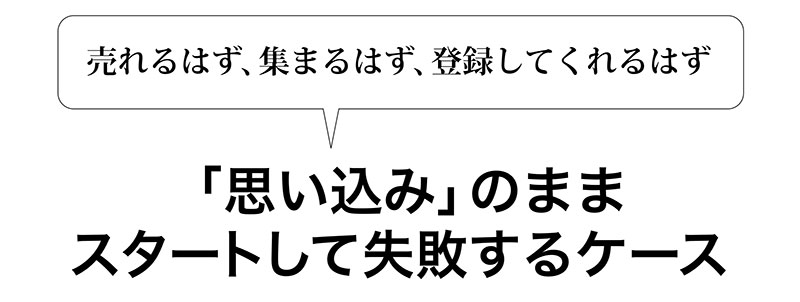

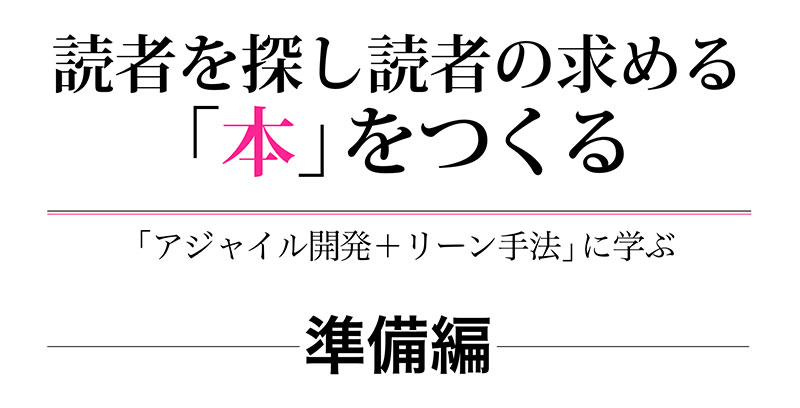

[04]「思い込み」のままスタートして失敗するケースを見ていきましょう。

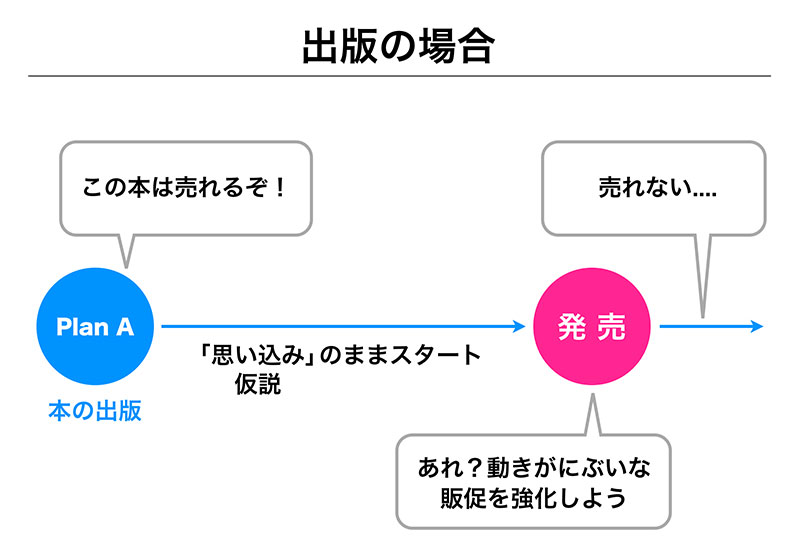

[05]まず「出版」の場合です。「その本を読みたいと思う人がいるのかどうか」検証しないまま、執筆を進めてしまうパターン。

発売日までの(執筆中の)期間がとても重要ですが、最初に決めた構成(「この内容なら読みたい人がたくさんいるはず」という思い込み)を検証せずに、進めてしまった結果。

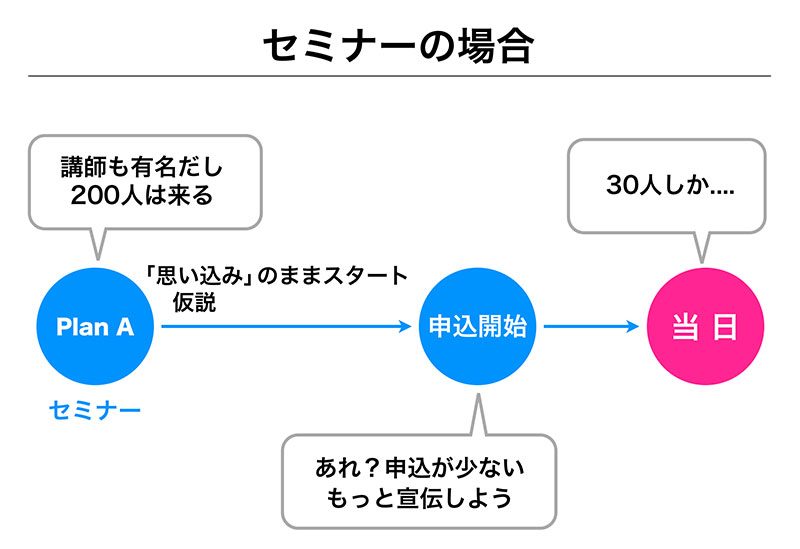

[06]セミナーの場合も同じですね。「旬なテーマだから集まる」「講師が有名だから」「すぐに役立つ内容を網羅したので注目されるはず」等々、あくまで仮説にすぎないわけですが、検証ないまま申し込みを始めてしまうパターンです。

申し込み開始後は、大きな軌道修正はできませんので、力づくの宣伝に頼ることになってしまいます。

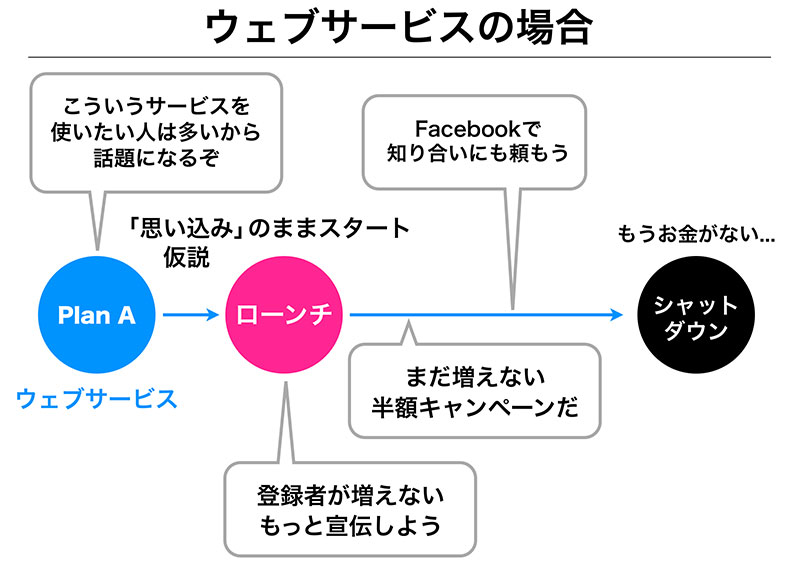

[07]ウェブサービスは比較的、検証しやすい分野です。サービスの仕組みがまだ出来ていなくてもサイトを立ち上げられますし、クローズドなベータバージョンで利用者(アーリーアダプター)の意見を聞くことができるからです。

このプロセスを省いてしまうと図のように、「こんなはずではなかった」という結果になってしまいます。

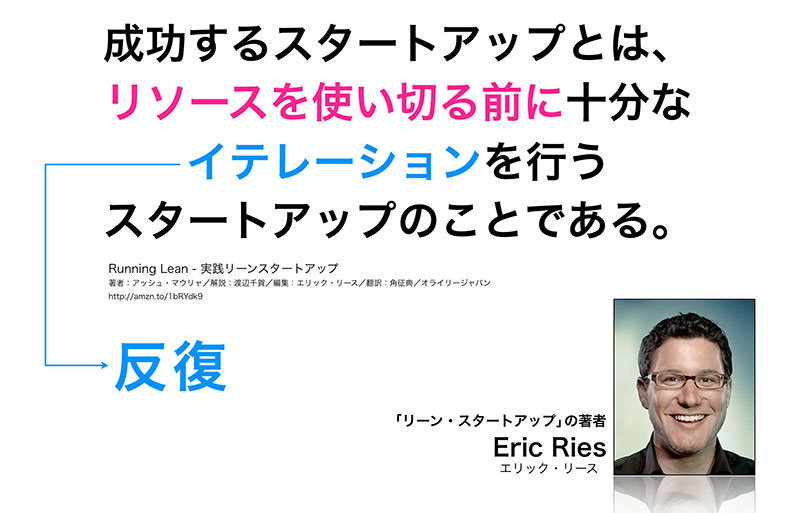

[08]「リーン・スタートアップ」の著者、エリック・リース氏は「成功するスタートアップとは、リソースを使い切る前に十分なイテレーション(反復)を行うスタートアップのことである。」と述べています。

つまり、お金が無くなる前に、(仮説検証を繰り返し)求められる製品なりサービスを見つけられたスタートアップが成功しているということです。

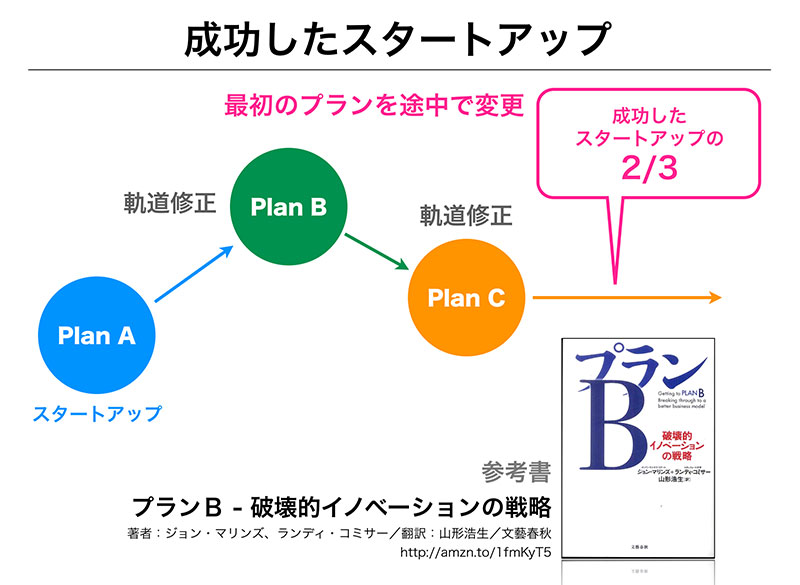

[09]成功したスタートアップの2/3が、最初のプランを途中で変更しています。「プランB – 破壊的イノベーションの戦略」(著者:ジョン・マリンズ、ランディ・コミサー/翻訳:山形浩生/文藝春秋)が参考になります。

[10]最初のプランはあくまで仮説でしかなく、「その本を読んでくれる人が本当にいますか?」「そのサービスを使ってくれる人が本当にいますか?」、それはあなたの「思い込み」ではありませんか?と問い、検証のプロセスを実行しなければいけない、ということです。

[11]それでは、ここでリーン・スタートアップの考え方で進められた書籍の例を見ていきましょう。

[12]アッシュ・マウリャ(Ash Maurya)氏の著書「Running Lean – 実践リーンスタートアップ」(著者:アッシュ・マウリャ/解説:渡辺千賀/編集:エリック・リース/翻訳:角征典/オライリージャパン)です。

[13]「Running Lean」は、エリック・リース氏のリーン・スタートアップをベースにしつつ、「ビジネスモデル・ジェネレーション」(著者:アレックス・オスターワルダー、イヴ・ピニュール/翻訳:小山龍介/翔泳社)や「プランB – 破壊的イノベーションの戦略」(著者:ジョン・マリンズ、ランディ・コミサー/翻訳:山形浩生/文藝春秋)など、さまざまな書籍を参考にして、つくられていますが、この書籍そのものが、Running Leanの実践によって生まれたものです。

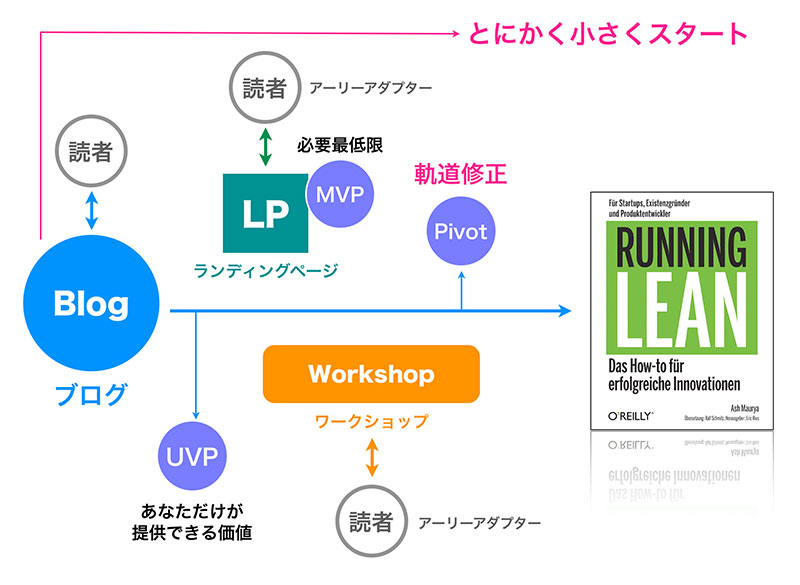

[14]アッシュ・マウリャ氏は、まずブログを立ち上げます。2009年10月です。

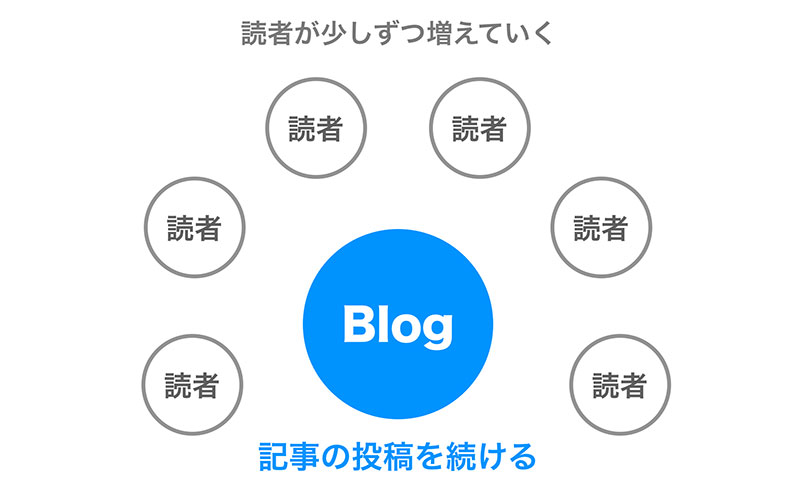

[15]リーン・スタートアップについて調べながら、気づいたことや疑問点などを投稿していくうちに、ブログの読者が増えていきました。

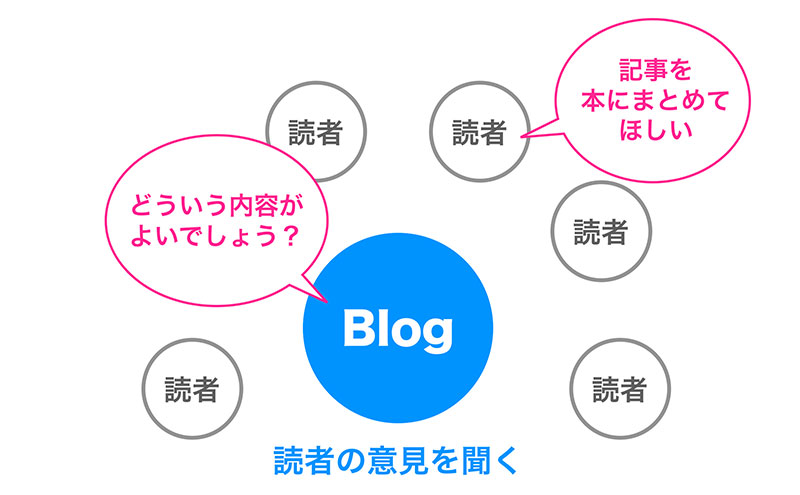

[16]読者との対話が重要なプロセスです。「記事を本にまとめてほしい」という要望も出てきました。このような読者はアーリーアダプターですから、直接電話で話すなど、積極的にコミュニケーションしていきます。

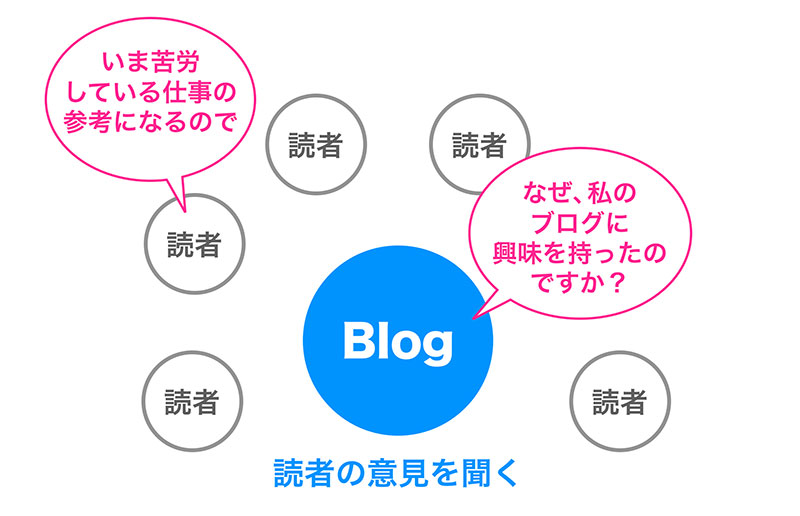

[17]読者との対話で、なぜこのブログに興味を持ってくれたのか、具体的な理由などもわかってきます。

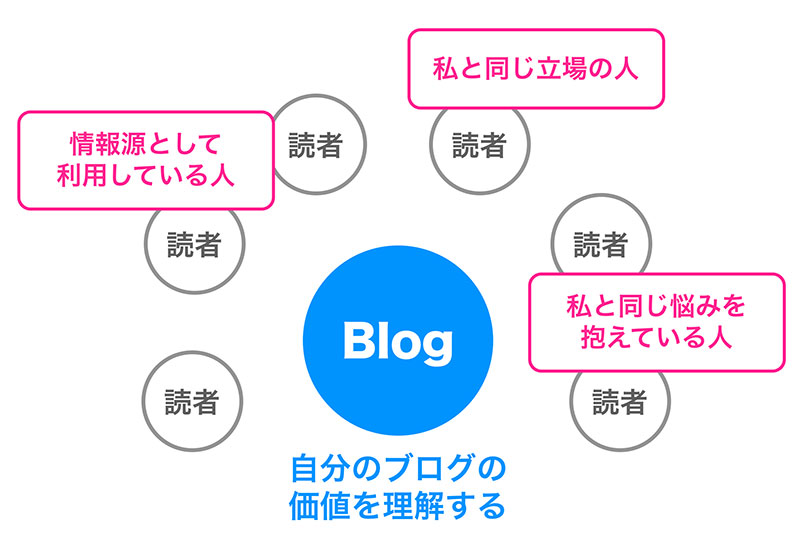

[18]どんな人たちが自分のブログを読んでいて、何を期待しているのか見えてくると、自分の「ブログの価値」が何であるか把握することができます。

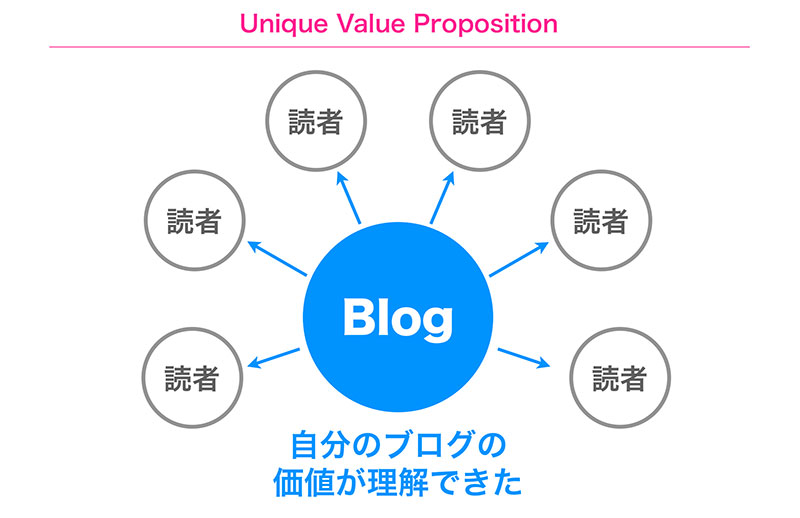

[19]自分のブログの「価値」を理解するのは大変重要なことです。UVP(Unique Value Proposition)つまり、自分だけが提供できる独自の価値が何であるか、わかってくると次にやることが明確になっていきます。

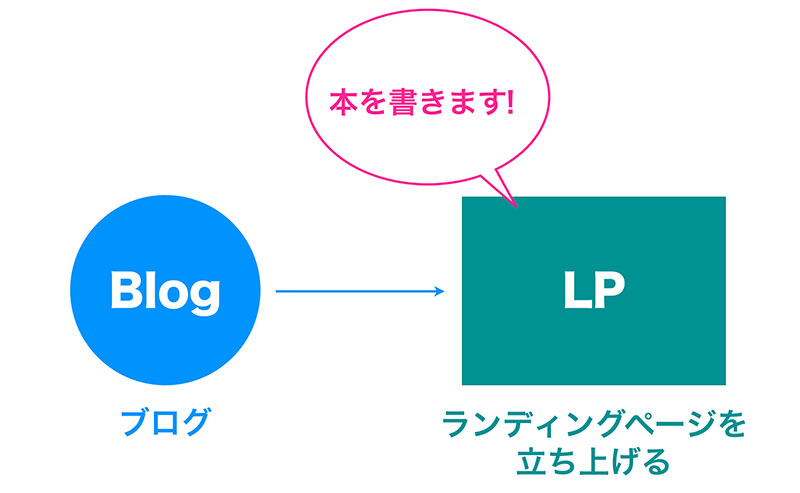

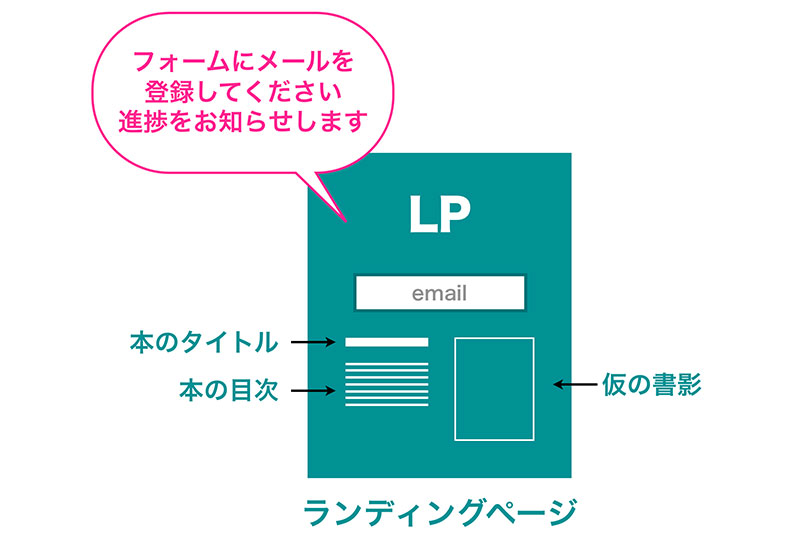

[20]アッシュ・マウリャ氏は、今まで得た情報を整理して、書籍の構成を考えます。そして、ランディングページを作成し、目次と簡単な書影を載せて公開、ブログの読者に対して「本を書きます!」と宣言しました。

[21]ランディングページには、メール登録のフォームを設置しています。たんなる予告ページではなく、読者(アーリーアダプター)とのつながりを強化する機能をもたせています。

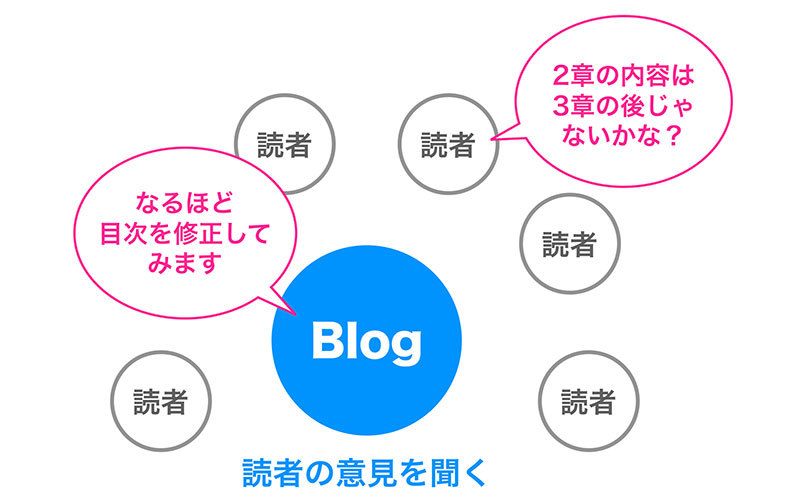

[22]予告用のランディングページを公開したことで、読者との対話も進みます。意見やアドバイスなどを参考にして、本の構成を修正していきます。

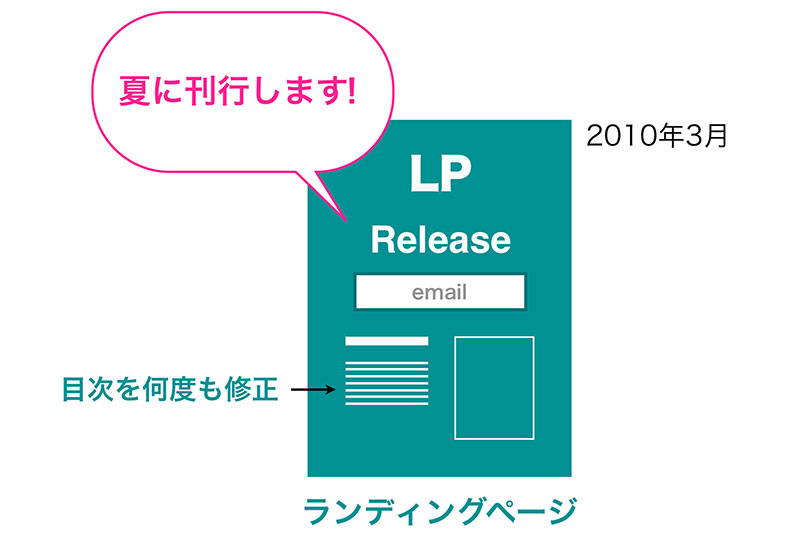

[23]2010年3月に「夏に刊行します」と発表します。もちろん、ブログの読者はこの情報を広めてくれました。

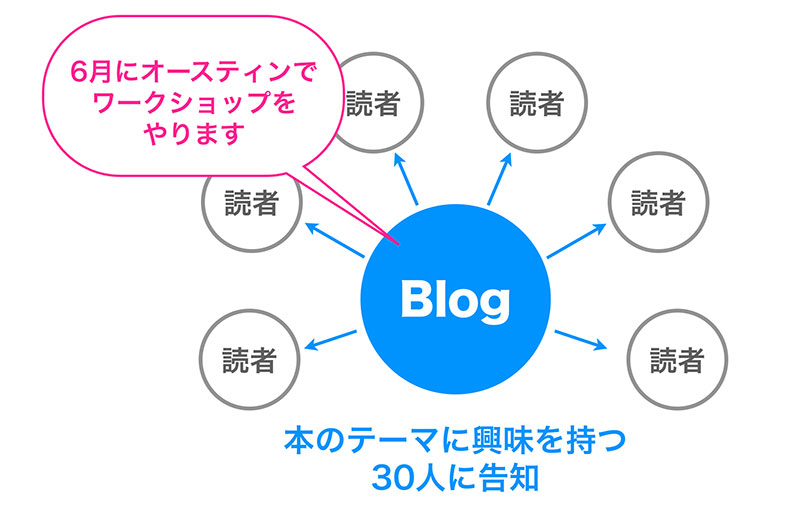

[24]オンラインのやり取りには限界があるため、ワークショップも開催します。執筆中の本に高い関心を持っている読者(30人)に告知をしました。

[25]少人数のワークショップはさらに2回、その後には有料のワークショップも開催しました。本の目次(章立て)を分解して、スライドにまとめ、プレゼンテーションしながら、参加者の意見を聞いていきます。

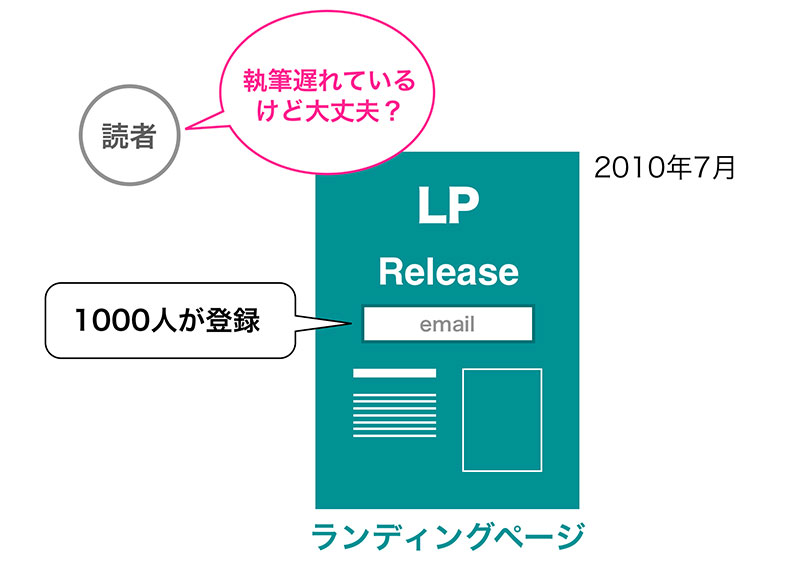

[26]この本の情報はさらに広まり(2010年7月までに)ランディングページに設置したフォームから1000人が登録してくれました。ただ、執筆の遅れを気にする読者も出てきます。

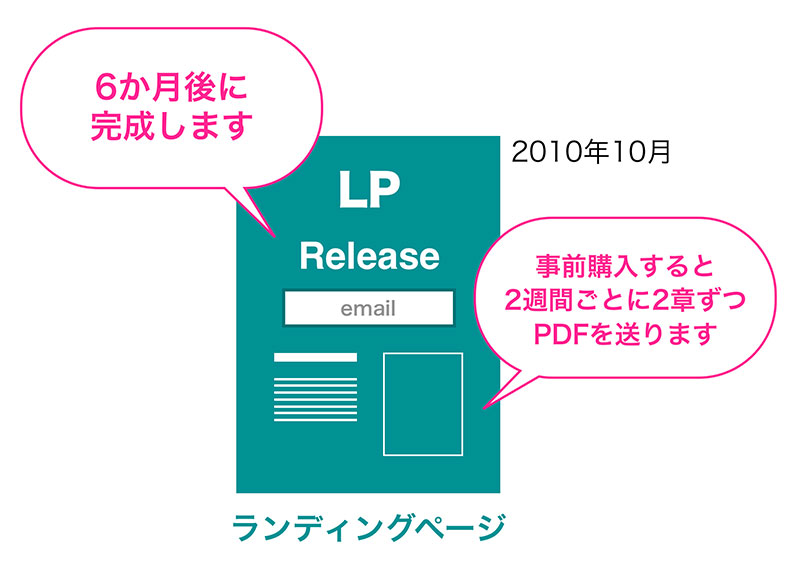

[27]10月に入って、6ヵ月後の完成を発表します。「事前購入」すると、2週間ごとに2章分をPDFで送るというユニークな方法です。

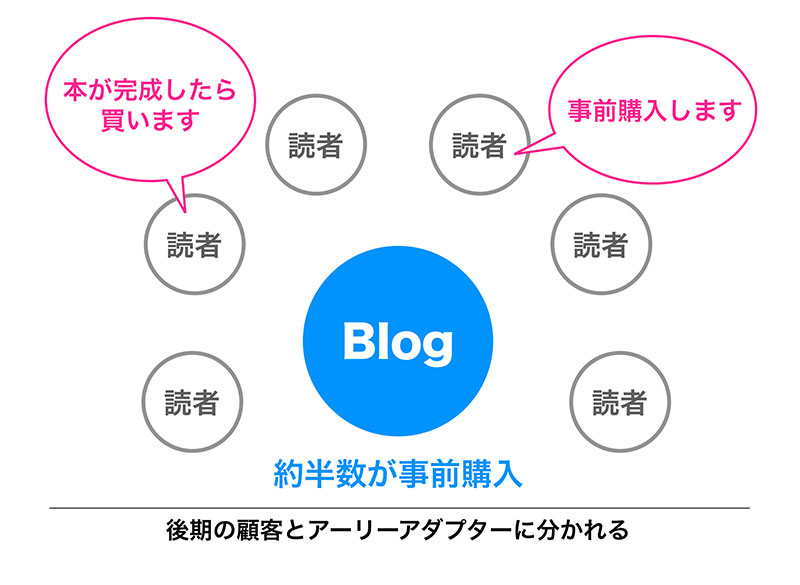

[28]事前購入については半数くらいの読者が支持し、残りの読者は本が完成してから買いたいという反応。ここで、アーリーアダプターと後期の顧客に分かれることになります。

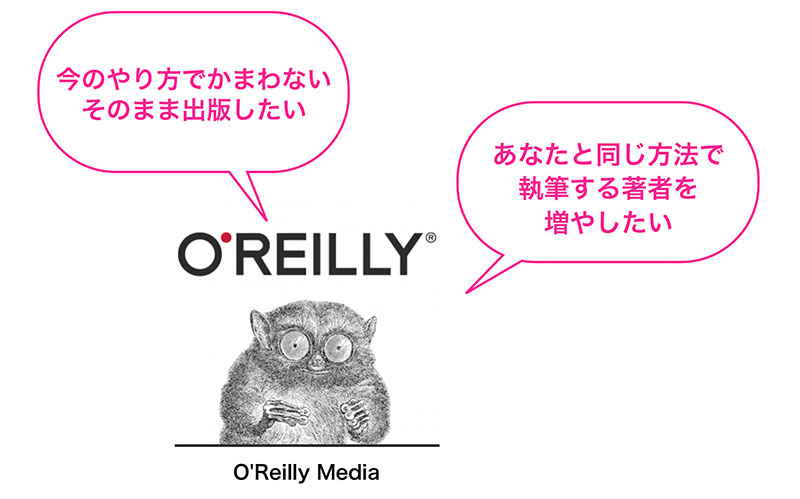

[29]こういった読者とのやり取りは、話題性の高い情報として「外」にも伝播していきます。2010年12月、技術系の出版社として知られているオライリーメディア(O’Reilly Media)から声がかかります。

[30]オライリーメディアは、ピアソンと共同で「Safari Books Online」というサブスクリプションサービスを提供しており、執筆途中の本が読める「Rough Cuts」という試みもおこなっています。これは先行公開が主たる目的ではなく、アーリーアダプターである読者から得られる貴重なフィードバックが、著者にとっての大きなメリットになっています。リーン・スタートアップにおけるCustomer Development(顧客開発)の実践といえます。

[31]本は2011年2月に完成し、オライリーメディアから発売されました。

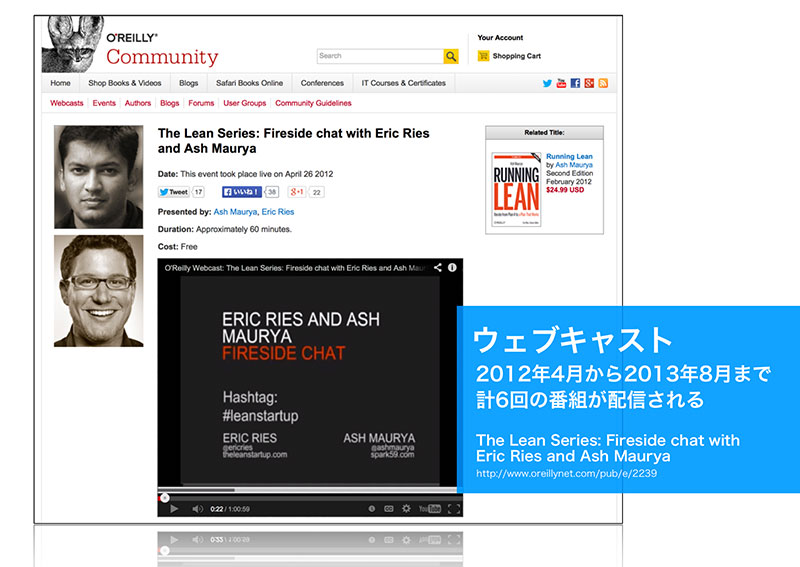

[32]オライリーメディアでは、著者のプロモーションを兼ねた無料のウェブキャストも展開していますが、アッシュ・マウリャ氏は、2012年4月から2013年8月まで計6回登場。これらの配信アーカイブは、すべて公開されていますのでオライリーのサイトで視聴することが可能です。

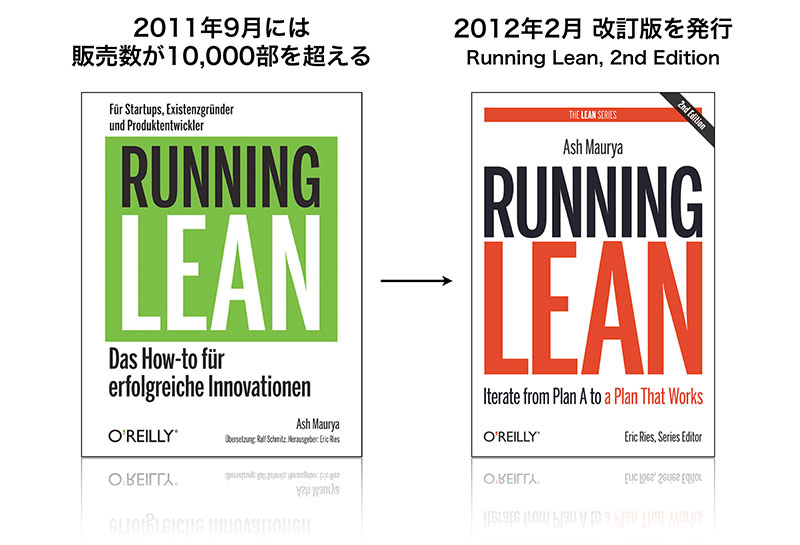

[33]Running Leanは、2011年9月には販売数が10,000部を超えます。2012年2月には改訂版も発売されました。

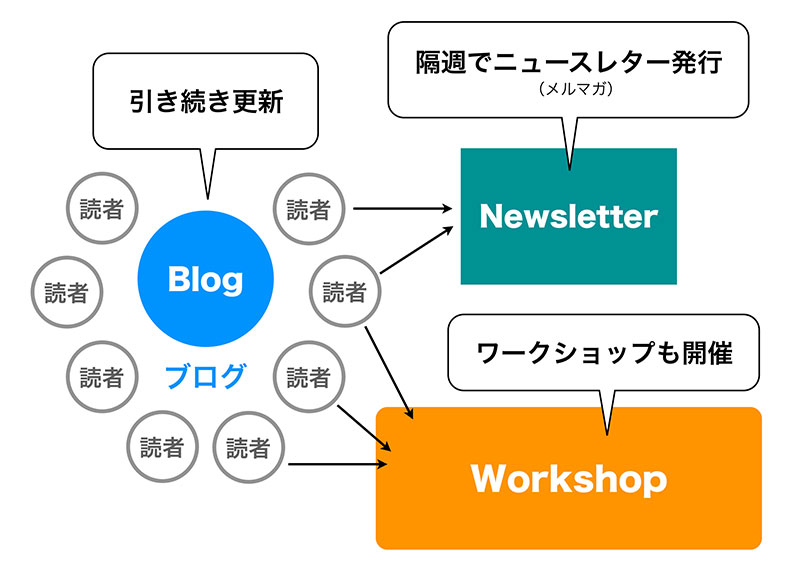

[34]ブログでは、Running Lean関連の記事が投稿されています。隔週でニュースレター「Running Lean Mastery」を発行したり、ワークショップも開催するなど、本が完成して「終わり」ではなく、アッシュ・マウリャ氏曰く「これは始まりにすぎない」とのこと。

[35]アッシュ・マウリャ氏が実践したことを詳細に追っていくと、「小さく始めること」「すぐに動くこと、すぐに実行すること」「アーリーアダプター(この場合は読者)から「聞く」こと」「自分だけが提供できる「独自の価値」を理解すること」「軌道修正、反復すること」など、重要なポイントを理解できると思います。

[36]リーン・スタートアップの考え方がイメージできたと思いますので、プロジェクト(ワークショップ)を進めていきましょう。

[37]最初は、準備編ということで、プロジェクトに必要なシステムやツールを確認していきます。

[38]今までのプレゼンテーションでわかったと思いますが、最初のプランは仮説でしかありませんので、思い込みのまま走ってしまうことのないよう注意していきましょう。

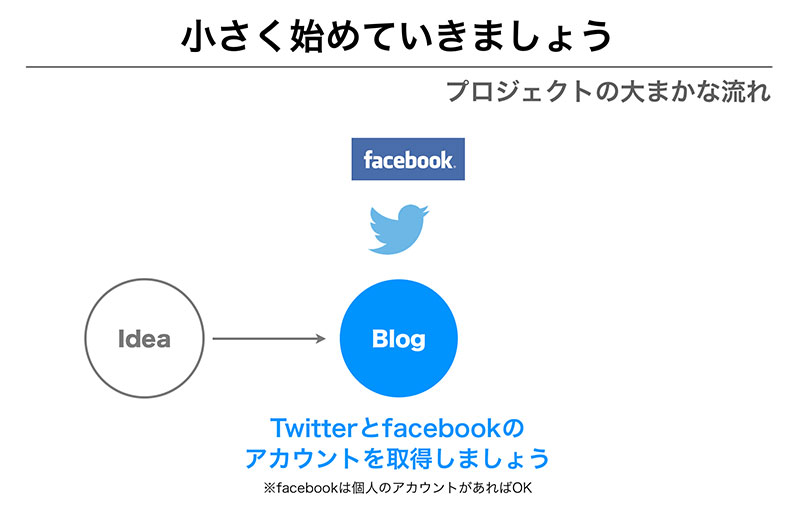

[39]プロジェクトの大まかな流れを見ていきます。まず最初は、ブログを立ち上げます。

[40]Twitterとfacebookの準備をします。Twitterは、プロジェクト用のアカウントを取得します。facebookはとりあえず、個人のアカウントがあれば、そのまま利用します。

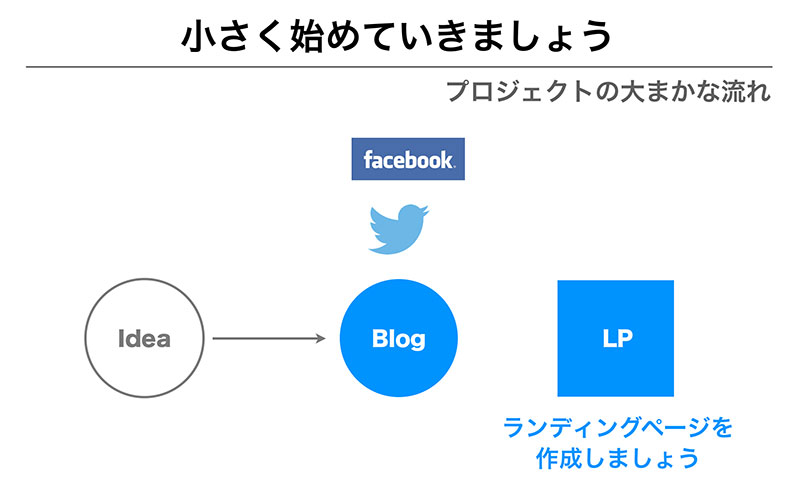

[41]プロジェクトでは、ブログだけではなく、ランディングページが重要な役割を果たします。

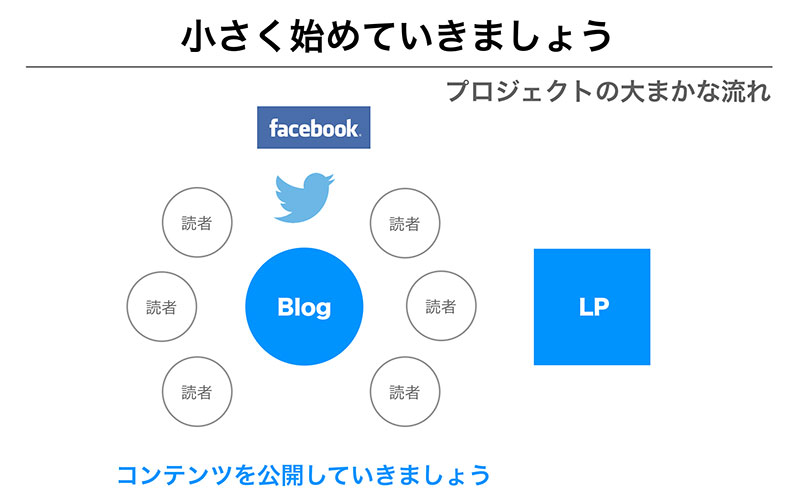

[42]ブログ、ソーシャルメディア、ランディングページの準備が整い次第、コンテンツを公開していきますが、この作業の前に、コンテンツマーケティングについて学習します。

[43]準備の内容について確認します。

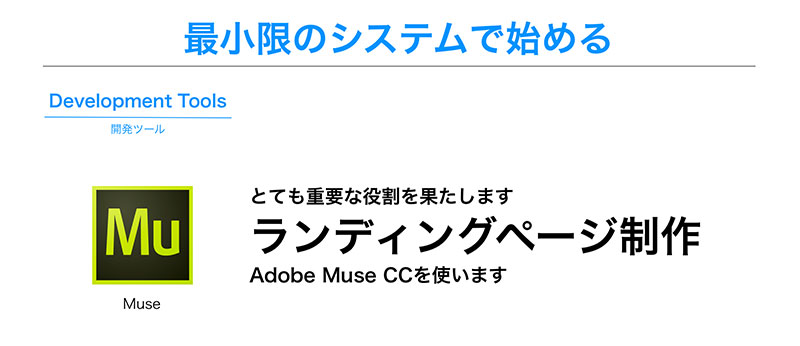

[44]「小さく」始めていくことが重要なので、システムも最小限です。

[45]ブログは最も普及しているWordPressを使います。ここでは、数分でWordPressをインストールできる「簡単インストール・サービスを提供している」ヘテムル(レンタルサーバー)を推奨します。

[46]ランディングページの作成は、Adobe Muse CCというツールを使います。ウェブの技術に詳しい人(ウェブデザイナー等)であれば、Dreamweaverでもコードエディターでもかまいませんが、今回のプロジェクトは、HTMLを知らない人でも進められるように、またコンテンツマーケティングに集中できるように(コーディングなしで作成できる)Museを選択しました。

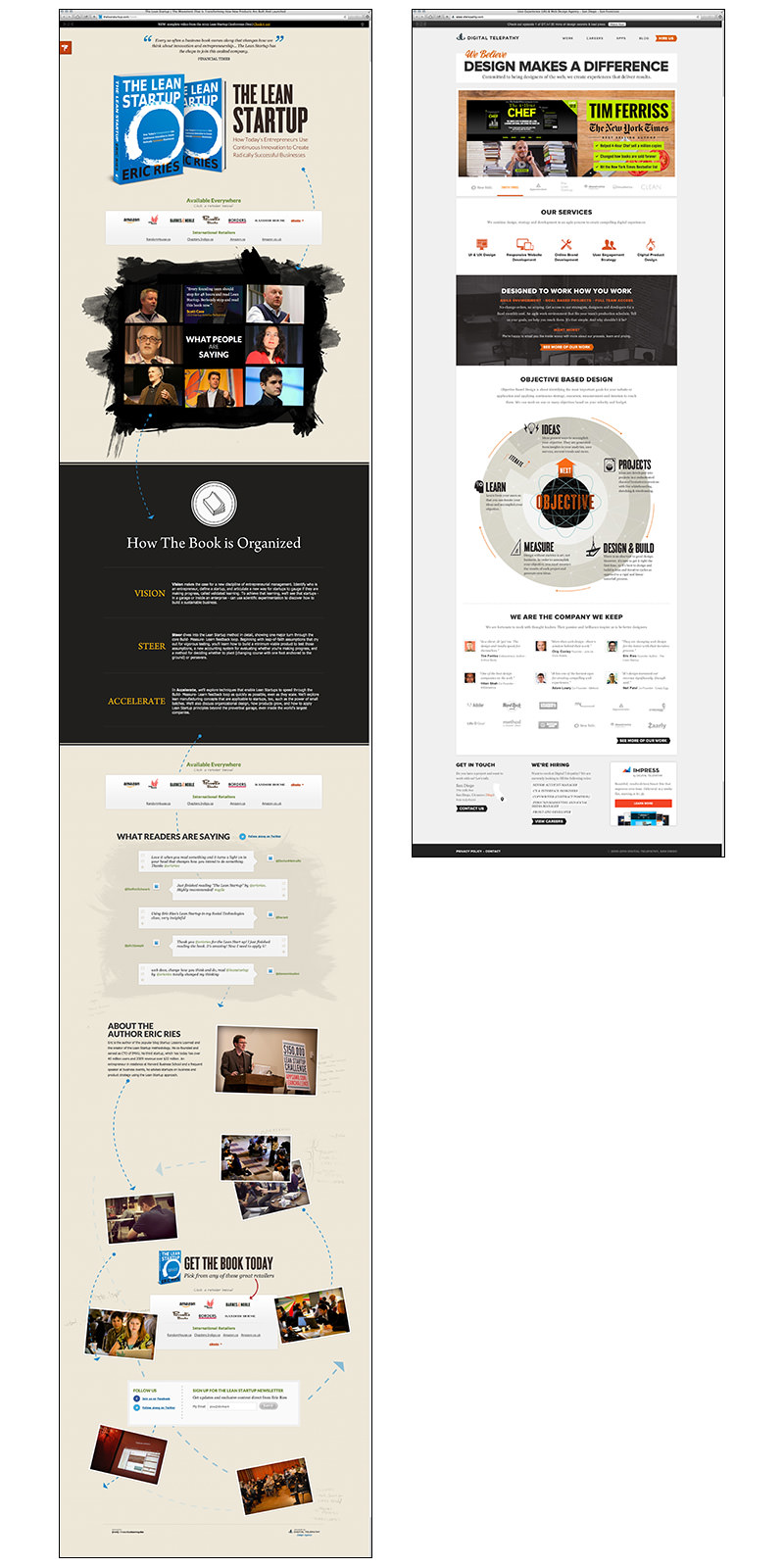

Adobe Muse CCは、下図のようなビジュアルデザインが主体のランディングページを作成する専用ツールとして使用します。Adobe IllustratorやInDesignなどの(Adobe社の)デザインツールを使っている人なら、短時間で習得可能です。

尚、下のスクリーンショットは、書籍「リーン・スタートアップ(The Lean Startup)」のランディングページと、制作を担当したサンディエゴのデザインエージェンシー「Digital Telepathy」のサイトです。

[47]Twitterとfacebookは、ブログ(ウェブマガジン)との連携、Evernoteは記事情報のアセット管理ツールとして利用します。

紙面掲載は、後半がダイジェストになっていますので、詳細はスライドの方をご覧ください(SlideShareで公開しています。PDFファイルをダウンロードすることも可能です)。

ちょっと長くなってしまいましたので、続きのエピソードは次回(第8回)で掲載したいと思います。

過去の記事:

- 第1回 Adobe Muse CCの基本を6時間で完全習得する!

- 第2回 ブラウザーの検証は我々に任せろ、君たちはデザインに専念してくれ!

- 第3回 ADOBE MUSE CC完全習得[基礎編]リリースのお知らせ

- 第4回 ランディングページ制作の仕事は絶えない/グラフィックデザイナーの新しい仕事

- 第5回 読者を探し、読者の求める「本」をつくる「アジャイル開発+リーン手法」に学ぶ

- 第6回 電子書籍のウェブプロモーションを請け負うために実践してきたこと(1)

投稿日:2014年3月5日

一般公開、Adobe Muse CC 完全習得[基礎編]

Creative Edge Store(クリエイティブエッジ・ストア)

- Adobe Muse CC 関連のラーニングコンテンツ

マガジンで連載されているコンテンツ一覧は「ARTICLES」をご覧ください

![Adobe Muse CC 完全習得[基礎編]](http://design-zero.tv/esm/wp-content/uploads/2014/01/MuseCC_OpenEdu.jpg)

![page2015 「専門分野に特化した電子出版プラットフォームの作り方」講演資料[2015年2月5日]](http://design-zero.tv/esm/wp-content/uploads/2015/02/Diary_Cover_20150205-150x150.jpg)